فلسفة الفقه والفقه المقارن بين الشريعة والقانون

عند التأمل في مسيرة رياضة كرة القدم العالمية يمكن ملاحظة التنوع في أساليب اللعب بين مختلف الفرق القومية للدول الكبرى مع احتفاظ كل منها بالأسلوب الذي يميزها عن غيرها من الفرق، سواء من حيث تركيزها بشكل أكبر على اللعب بأسلوب الدفاع أو الهجوم مثلاً، أو من حيث اهتمامها بالمهارات الفردية للّاعبين أو القوة والسرعة التي يتمتعون بها أو طريقة التمريرات البينية، وقد أدى هذا التميز والتفرّد في الأداء، على مر عقود من الزمن، إلى شهرة أساليب لعب تلك الفرق الكبرى وتحولها إلى مدارس كروية لكل منها فكر ورؤى وفلسفة تميزها عن غيرها من المدارس التي سُميت بأسماء تلك الدول، وباتت الفرق الأخرى، المتواضعة، تقتدي بتلك المدارس وتنتقي من أساليبها المختلفة ما يناسب قدرات وإمكانات لاعبيها المتواجدين على أرض الملعب وما يتناسب مع الظروف والمعطيات والمخاطر أو الفرص المتاحة في كل مباراة عند الحاجة.

وإذا صح لنا تقييم هذه الظاهرة، الرياضية في مظهرها والاجتماعية في جوهرها، فإنه يمكن القول بأنها تُعتبر نموذجاً لفلسفة الفكر الجمعي الذي يساهم في تأسيسه مجموع الأفراد في كل مجتمع ككل وبشكل تراكمي متسلسل على مر العصور، بحيث أنها لا تُنسب لأفراد محددين في تلك المجتمعات، فلسفة ينبغي أن يُحتذى بها في مجالات أخرى عديدة نفتقد لها منذ عصور في المجتمع العربي، فالأسلوب البرازيلي في لعب كرة القدم، مثلاً، لم يُنشئه ويؤسسه لاعبون برازيليون محددون ولكن ساهم في إنشاءه وتأسيسه، بل واستمراراه، عدد كبير من اللاّعبين على مر أجيال عديدة متعاقبة في دولة البرازيل وانتشر واشتهر كأسلوب يمارسه فريقها القومي والفرق الرياضية المحلية فيها، هذا على الرغم من نبوغ العديد من اللاّعبين البرازيليين على مر الأجيال، وكان من الممكن أن تُسمى المدرسة البرازيلية باسم أي منهم إلاّ أن ذلك لم يحدث وظلت برازيلية! تماماً مثلما تأسست واشتهرت مدارس كروية أخرى عديدة كالمدرسة الإيطالية والألمانية والإنجليزية.

وباستثناء النظريات والاكتشافات والاختراعات العلمية والتطبيقية التي تُنسب لأصحابها، باعتبارها تنطوي على حقوق فكرية وأدبية، فإن كل ما يرشح من فلسفة وثقافة سائدة أو حتى أسلوب حياة يميّز كل مجتمع، من مجمل النشاط الإنساني التراكمي المتشعب والمتسلسل فيه، إنما يتم تشكيله وبلورته على مر العصور بواسطة غالبية أفراده وتفاعلاتهم البينية بشكل تراكمي متعاقب على مر الأجيال، وهذا ما يفسر مسألة العادات والتقاليد التي تميز كل مجتمع، والتي تظهر وتتأسس وتتأصل فيه وتُصبح كذلك في سياق إنساني اجتماعي خفي يجري تأسيسه وتأصيله بمرور الزمن دون أن يُنسب لأفراد محددين، تماماً مثلما تتأسس وتشتهر مدارس كرة القدم!

وعند إمعان النظر في تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ومسيرة تطورها في مختلف المجتمعات يمكن استنباط حقيقة وجود التبعية والارتباط الوثيق، ذي الاتجاهين، بين فلسفة القوانين في كل مجتمع وخصائصه وسماته المميزة، بحيث ساهم هذا الارتباط في تطوير القوانين والتشريعات في المجتمع بما يتناسب مع خصائصه من جهة، كما ساهم في تحسين وتطوير تلك الخصائص والسمات بما يتناسب مع القوانين والتشريعات التي يجري تطويرها من جهة أخرى، وقد أدى ذلك إلى تراكم الفكر الفقهي القانوني الجمعي ومن ثم ظهور مدارس فقهية قانونية تُنسب إلى تلك المجتمعات بشكل عام ولا تُنسب لأفراد محددين فيها، كالمدرسة الفرنسية والمدرسة الإنجليزية، بالرغم من نبوغ العديد من علماء وفقهاء القانون في تلك المجتمعات وإرسائهم للعديد من النظريات والرؤى الفقهية القانونية التي لاقت رواجاً عالمياً!

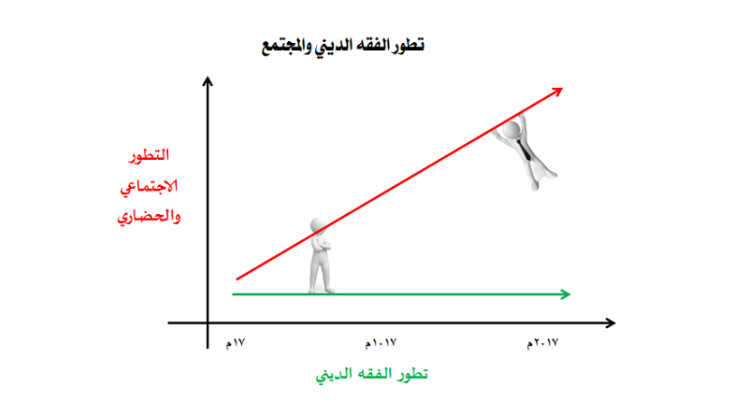

وعلى الصعيد الديني، فإنه يمكن ملاحظة أن دول الغرب سارت على نفس الخطى التي سارت عليها في المسألة القانونية، بحيث أنها حافظت على الارتباط الوثيق بين الفقه الديني وخصائص المجتمع والتطور الحضاري فيه، إلى الدرجة التي ربما تكون رُجحت فيها كفة الخصائص والسمات المميزة له، المادية الطابع، على حساب الدين وتعاليمه الإنسانية والروحانية، الأمر الذي أدى بهم إلى مزيد من التحرر والانفلات في جوانب عديدة، إلاّ أنه ظل ارتباطاً بالمجتمع نفسه وليس بأفراد محددين فيه، والعجيب أن هذا الأمر بدا معكوساً في المجتمعات العربية والإسلامية، بحيث ارتبط الفقه الديني على مر عصور من الزمن بأفراد محددين، اجتهدوا وقدموا كل ما بوسعهم وبكل ما أوتوا من علم في زمانهم من أجل هذه الأمة ورفعتها، بدلاً من ارتباطه بالمجتمعات، بحيث ساهم هذا الأمر في انفصال الفقه الديني عن المجتمع بشكل تراكمي على مر الأجيال، أدى في نهاية المطاف إلى نشوء فجوة تسببت في شعور الكثير من الأفراد بحالة من الاغتراب تدفعهم إما للتشدد والتعصب الديني أو إلى التحرر والانفلات، وذلك في ظل غياب الفقه الديني الوسطي المعتدل الذي ينبع من بين جنبات المجتمع ويتأثر بخصائصه المميزة له والتطور الحضاري الحادث فيه.

إن تأسيس الارتباط بين الفقه الديني والمجتمع العربي، بكل ما يميزه من خصائص وسمات محافظة شرقية الطابع، لن يؤدي فقط إلى تطوير الفقه الديني بطريقة تتناسب مع التطور الاجتماعي والحضاري الحادث فيه ومن ثم الحد من شعور أفراده بالاغتراب نتيجة غياب السند الديني المعاصر، بل سوف يؤدي كذلك إلى ضمان استمرار الحفاظ على العادات والتقاليد العربية والأخلاقيات الأصيلة الموجودة في المجتمع أصلاً بدلاً من الاتجاه للتقليد الأعمى لدول الغرب، طالما أنها أصبحت تتمتع بنوع من القدسية النسبية نتيجة ارتباطها بالدين، والذي سيصبح بدوره يعالج قضايا المجتمع المتجددة بشكل أكثر ملائمة لخصائصه العصرية وأكثر انسجاماً مع احتياجات أفراده المتنوعة.

فلسفة الفقه والفقه المقارن بين الشريعة والقانون، بقلم: د. م. مصطفى عبيد